Мой дед Андрей Маркович Гончаренко, в 2022 г. мог бы отметить свой 90-летний юбилей. Однако не дожил до этой даты чуть больше года: не смог смириться с утратой супруги – моей бабушки Людмилы Константиновны, с которой он прожил 63 года.

Андрей Маркович Гончаренко с супругой Людмилой Константиновной. 2017 г.

Биография деда очень насыщенная: в 52 года (1984) стал академиком НАН, прошел путь от аспиранта Института физики Академии наук БССР (1957–1959) до главного ученого секретаря Президиума Академии наук Беларуси (1987–1997). Основные работы A. M. Гончаренко были посвящены физической и интегральной оптике, а также квантовой электронике.

Во время Великой Отечественной войны он был ребенком, но те события надолго остались в его памяти. В данной статье публикую воспоминания, записанные самим дедом.

О родителях

Родился я в деревне Версонка (совр. Крупский район, Минская область) 21 ноября 1932 г., но официальный день рождения у меня 2 января 1933 г. Это объясняется тем, что во время войны были утеряны все документы и после войны мне пришлось идти на медицинскую комиссию для определения возраста. И хотя там я утверждал, что мать родила меня осенью на праздник святого Михаила, комиссия сказала: «Поставим тебе дату рождения 2 января 1933 года. Так будет лучше, на один год позже пойдешь в армию и еще успеешь окончить школу».

Деревня наша Версонка когда-то называлась Подузнацком, так как находилась недалеко от деревни Узнацк. Отец говорил, что давний какой-то предок сбежал от пригнета из Украины и поселился в глухом лесу недалеко от Узнацка. Поэтому нашу деревню еще и после войны дядюшка Кирилл (брат отца) называл Подузнацком. Родители мои – крестьяне. Отец, Марк Абрамович Гончаренко, из бедной крестьянской семьи. Дедушка всю жизнь собирал деньги на покупку земли, ведь у него было четыре сына: Кирилл, Марк, Прокоп и Федор, и каждому нужно было дать надел земли.

Семейная фотография. 1929 г.

Слева направо: стоят – Прокоп Абрамович, сестра Анна и брат Федор; сидят – Зося (1-я жена Прокопа с дочкой Надеждой), Антон Буйвидович (муж Анны), Софья Марковна, прабабка Евдокия (мать деда Марка), дед Марк Абрамович Гончарёнок с сыном Федором (старшим братом Андрея Гончаренко), бабушка Анна Филипповна Гончарёнок (в девичестве Будник)

Но иногда дед забывал, где спрятал деньги. Их мы находили спустя многие годы. Мать Анна Филипповна, по девичьей фамилии Будник, была родом из деревни Щавры, о которой писал В. И. Дунин-Марцинкевич в своих «Шчароўскіх дажынках». Интересна история их женитьбы. Отец знал уже, что в Щаврах есть его невеста, которую он приметил. Как водится в деревне, он с друзьями хорошо выпил, затем друзья без жениха поехали свататься . Приехали, а невесты нету дома. Тут они вспомнили, что у соседа Филиппа есть тоже хорошая девка. Это была моя мать. Так они поженились и прожили душа в душу всю жизнь оба до 96 лет.

Война и мальчишечьи проделки

Помню маневры Красной армии и как в жаркую погоду солдаты пили из колодца холодную воду и поили лошадей. Хорошо помню начало войны. Было воскресенье, солнечный теплый день. По радио объявили о нападении Германии. Возле нас собралось много народу, женщины плакали, мужики рассуждали о будущих бедах, но никто не мог подумать о скорых поражениях Красной армии и предстоящей немецкой оккупации. Ведь советская пропаганда уверяла в непобедимости нашей армии и гениальности ее командиров. Но вначале мы видели, как немецкие самолеты сбивали наши и как отступали части Красной армии. Из разбитых и упавших самолетов мы, мальчишки, уже при немцах доставали разные интересные приборы и алюминий, из которого потом выплавляли ложки, миски и разные игрушки.

Друзья детства (А. М. Гончаренко в пилотке слева)

Настала мрачная оккупация. Летом 1941 г. колхозные посевы ржи мужики разделили и обмолотили. А осенью немцы и полицаи ходили по дворам и забирали зерно. Отец часть зерна спрятал, но не все. Поэтому к весне уже не было из чего печь хлеб. Наступил голод. Помню, как трудно было есть лепешки из травы, хотя есть хотелось. У сестры отца Анны сохранилось немного льняного подпорченного семени, и она пекла из него хлеб. И этот хлеб казался белее и вкуснее любой булки.

Недалеко от нашей деревни проходила дорога-большак, поэтому немцы иногда заворачивали в нашу деревню убить кабанчика или поймать гуся. Во ржи валялось много разного оружия, и нам, мальчишкам, хотелось пострелять. Однажды я нашел советский автомат и тоже хотел из него стрельнуть. К моему счастью, я не смог открыть заклинивший затвор, а ведь в это время рядом по дороге проезжала колонна немцев. Помню и еще пару рискованных мальчишеских проделок. Зимой 1942–1943 гг. в нашей деревне стоял немецкий гарнизон. В нашем доме в главной его части поселились три немца, один из них был связистом, и у него были сухие электрические батареи. Я стащил одну и стал искать фонарь, который приметил на немецкой кухне, начал следить за поварами, чтобы улучить момент. Мне удалось украсть фонарь, и я тут же в своем дворе подсоединил его к батарее и с удовольствием любовался мощным лучом света, причем совсем не думал об опасности моей операции. Второй случай – и опасный, и смешной. Немецкого языка тогда, естественно, я не знал. Кто-то подучил меня, что немцу можно сказать приятное слово Scheisse (дерьмо). Вот я и ляпнул это одному Гансу. Он схватил шупель – и за мной. По снегу я далеко не мог убежать. Ганс избил меня так, что я думал, что убьет.

Во время войны у нас был конь, и его нужно было водить в ночную, да так, чтобы никто не мог его обнаружить и забрать. Ведь без коня нельзя было прожить. Пасти и беречь животное было моей обязанностью. А на тот момент мне было всего 10 лет. Я забирался с конем куда-нибудь в болото или кусты и проводил там ночи. Я привык к таким ночевкам. Конечно же, я боялся, но с конем как-то было веселее и смелее.

Помню очень хорошо освобождение. Где-то после 20 июня 1944 г. мы, мальчишки, были с лошадьми на поле. Видим: по небу летят наши советские самолеты, и нигде ни одного немецкого истребителя. Это было необычно и радостно. Это было днем, а ночью все время на западе полыхало зарево. Через пару дней немцы начали отступать. Особых боев возле нас не было, но на всякий случай мы прятались в землянке в огороде. После освобождения возле нашей деревни был полевой аэродром, а в деревне полно солдат. В нашем доме стоял генерал. Но мне этот период запомнился другим событием. В один из таких радостных вечеров после бани мы, мальчишки, оседлали молодых лошадок и погнали наперегонки. И вдруг моя кобылка начала подбрыкивать, я упал, но вроде ничего не почувствовал. Утром же не мог пошевелить головой и правой рукой, было ужасно больно. Водитель генерала срочно отвез меня к военному врачу. Тот определил перелом правой ключицы. И вот этот перелом я чувствую иногда до сих пор, во всяком случае, я всю жизнь носил бревна только на левом плече .

После освобождения отца призвали в трудовую армию, а старшего брата Федю – в действующую. Я остался за хозяина в доме . Летом нужно было накосить сена, а зимой привезти и заготовить дрова. Косить уже я мог, и у меня была маленькая коса. Но сил было маловато. Подымет меня мама рано утром, чтобы шел на луг. Покошу немного, а самому кажется, что уже целый воз накосил.

Лес от нашей деревни был далеко. Поэтому ездили на лошадях обычно несколькими санями. В одну такую поездку взяли мужики и меня, помогли заготовить дров. Лошаденка у меня была слабоватая, и я, чтобы ей было легче, не сел на воз, а пошел рядом. Вскоре поднялась снежная завируха, и мне пришлось идти по глубокому снегу. К дому я подошел уже почти в полусознательном состоянии. Мама перепугалась. На всякий случай для восстановления сил уговорила меня выпить полстакана самогона. После этого я мгновенно уснул и проспал до утра. Удивительно, но утром проснулся бодрый и здоровый.

Послевоенная школа. Директор Самсонов и математика

В школу пошел в 1940 г. А после освобождения Беларуси сразу пошел в четвертый класс Холопеничской школы. Читал я хорошо, так как во время войны перечитал все книги, которые были дома. А вот писал вначале очень плохо и только года через два или три стал писать немного лучше. Осенью 1945 г. я перешел в пятый класс. Постоянного здания школы не было, учились, где попало. Пришлось воевать с учителями из-за фамилии. Учительница белорусского языка писала мою фамилию Ганчаронак, а русского языка – Гончаренок. Я доказывал, что предки мои были украинцами и поэтому надо писать мою фамилию Гончаренко

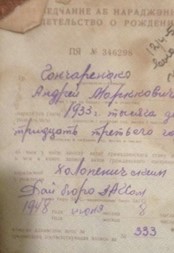

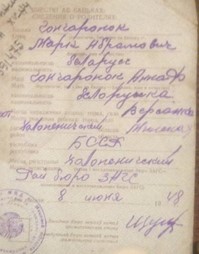

Свидетельство о рождении Андрея Марковича Гончаренко

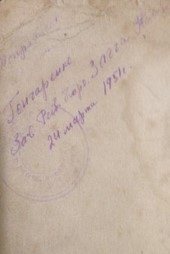

В Свидетельстве о рождении Андрея Марковича видно, как исправлена фамилия с «Гончаренок» на «Гончаренко» и отчество «МарККович». Чёрными чернилами в центре написано: 12/4-51 г. выд. 5-летний паспорт /подпись/ № 591475. Слева на обложке имеется надпись: «Исправлено Гончаренко Зав. Рай. бюро ЗАГСа /подпись/печать/ 24 марта 1951 г.».

…Учеба давалась мне легко, больше всего любил математику и физику. В старших классах физику преподавал учитель по фамилии Ханон, который обычно давал нам какое-либо задание и уходил по своим делам. Мы же летом играли в волейбол или в футбол, а зимой творили, что хотели

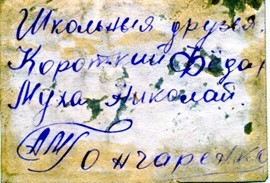

Школьные друзья: Федор Короткий, Николай Муха, Андрей Гончаренко (слева)

Друзья детства: Саня, Петя, Леон, Михаил Н., Михаил А., Андрей (15 апреля 1947 г.)

А вот с математикой мне повезло. Преподавал ее директор школы Василий Семенович Самсонов. Он перед войной окончил Ленинградский пединститут. Известный математик и автор многотомного учебника по высшей математике Владимир Иванович Смирнов рекомендовал его в аспирантуру. Но вместо аспирантуры В. С. Самсонову пришлось идти на фронт .

Именно директор В. С. Самсонов обратил внимание на мое увлечение математикой и стал всячески меня подзадоривать. Часто находил трудные задачи и говорил мне: «А вот эту задачу ты не решишь». Я мог ночи не спать, но старался решить. В девятом и десятом классе мы уже с ним соревновались. Он еще давал мне наказ: в жизни и в науке никогда не останавливаться, все время добиваться успехов, пусть даже небольших. Мне кажется, что я никогда не пропускал занятия в школе. Ходил в Холопеничи часто один и в любую погоду. Только в сильную завируху, в снег по колено часто думал о том, что вот бы иметь такую возможность позвонить кому захочешь – и легче и веселей бы было идти. Спустя полвека мечта осуществилась: бери мобильный телефон и звони кому хочешь и куда хочешь. Не могу сказать, что я к этому имею непосредственное отношение, но мои работы по оптическим системам передачи и обработки информации как-то соотносятся с этим изобретением.

Выбор института

Второй выпуск 10-го класса Холопеничской средней школы

(А.М. Гончаренко в верхнем ряду третий слева)

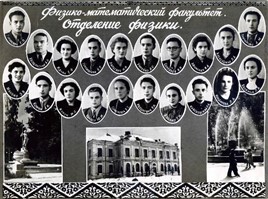

Отделение физики физико-математического факультета БГУ (А. М. Гончаренко в верхнем ряду, первый справа)

Окончил школу я с серебряной медалью и под влиянием того же В. С. Самсонова решил поступать в Московский энергетический институт на маркшейдерскую специальность, где нужна была математика. Поехал в Москву первый раз на поезде. До этого поезд видел только на картинках. На первой же беседе в институте мне сказали, что эта специальность секретная, и я смогу учиться только два курса, так как жил под оккупацией. Точнее, меня спросили: «А что вы делали во время оккупации?» На это я наивно ответил: «Картошку сажали». Эти слова не понравилось московским преподавателям. Меня просто взяли на испуг как деревенского хлопца. Потом я решил попробовать поступить в Московский механический институт. Но, ознакомившись с историей института, узнал, что он был организован во время войны, и сразу сообразил, что в этом институте мне и подавно делать нечего. Сел на поезд и назавтра оказался в Минске.

Я знал, что поступать буду, скорее всего, на физмат университета или в технический вуз. Первым на пути от вокзала оказался Белорусский государственный университет и его физико-математический факультет. В приемной комиссии мне сказали: «На математику уже набрали желающих, а на физике еще мало заявлений». Подал документы и спросил: «А что делать дальше?» Мне ответили: «Ничего. Можешь ознакомиться с университетом, если хочешь, и езжай домой, через пару недель получишь вызов: ты же медалист». Вот так просто, в отличие от Москвы. Действительно через пару недель я получил вызов на учебу. Одно только огорчало, что без предоставления общежития. Познакомился с такими же бедолагами Владимиром Клубовичем (будущим ученым в области технологии обработки металлов, академиком НАН Беларуси) и Анатолем Вертинским (будущим известным белорусским поэтом) [рис. 10]. Нашли мы пристанище на веранде одной хозяйки в частном секторе в районе за вокзалом. Постельных принадлежностей никаких ни у одного не было. Как будто сказочные герои, под голову клали поленья дров, хозяйка что-то дала подстелить и накрыться .

С наступлением холодов пришлось искать новую квартиру. После Нового года получил общежитие в малой физической аудитории физфака человек на сорок. Зато просыпались и ходили на лекции по звонку, а чай пили на перерыве.

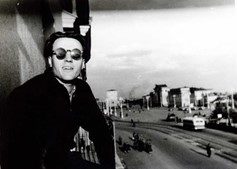

Студент А. М. Гончаренко в общежитии (совр. ул. Бобруйская, 9) на фоне Привокзальной

площади в г. Минске

Кандидат физико-математических наук А. М. Гончаренко

В науке начал пробовать что-то делать с третьего курса в эксперименте, но ничего путного не получил и не понравился мне этот эксперимент. Поэтому на четвертом курсе взял тему курсовой работы у заведующего лабораторией теоретической физики Института физики АН БССР Ф. И. Федорова по явлению полного отражения света. А в дипломной работе уже исследовал боковое смещение луча света при полном отражении. Спустя много лет Федор Иванович по боковому смещению света зарегистрировал открытие. Я окончил университет с отличием и был рекомендован в аспирантуру Института физики АН БССР к Ф. И. Федорову.

Как видим по детским воспоминаниям А. М. Гончаренко, в жизни ребенка в годы немецкой оккупации был ежедневный труд, хозяйские хлопоты не по годам, вместе с тем и забавы – пусть и очень рискованные. В послевоенные годы желание учиться побеждало насущные бытовые трудности. А. М. Гончаренко приезжал на встречи выпускников Холопеничской школы проходили вплоть до начала 2000-х гг.

Выпускная линейка в Холопеничской школы, начало 2000-х гг.

Крайняя слева – учитель географии Александра Федоровна Григорович

.

Заместитель директора по общим вопросам Института истории НАН Беларуси

Кирилл Дмитриевич Гончаренко

(г. Минск)